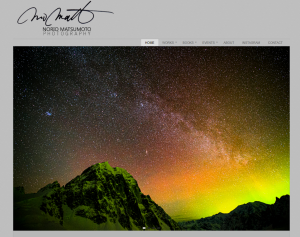

自然写真家 松本紀生さんインタビュー 気候危機の最前線、アラスカでとらえた環境の変化とは

筆舌に尽くしがたい、という表現は、文章を書く仕事を営む者にとっては禁じ手だ。けれども松本紀生さんの写真を言語化しようと試みるとき、どうしても言葉の限界を感じずにはおれない。光と色。あるいは暗闇や森林の暗がりの深さ。動植物たちの鮮烈な動きや表情。こんな美しさがあるのかと、言葉を忘れて、ただ息をのむ。

松本さんは愛媛県松山市出身の自然写真家だ。自然写真家だから「自然」がある場所ならどこでも撮るのかというとそうではなく、アラスカの自然をライフワークとして撮り続けている。しかし松本さんが愛してやまないアラスカは、ここ数年の間に、急激な気候変動の影響で大きな変化が起きているという。

コロナ禍によって、約2年間アラスカを訪れることができなかった。海外への渡航が緩和され、待ちに待ったアラスカ再訪を直前に控えた松本さんを訪ねたのは2022年5月末。アラスカで感じる温暖化や環境の現状を聞くと共に、いま起きている気候変動に対して少しでもできることを考えるきっかけにしてほしいと学校を中心に行っている発信活動にこめた想いを聞いた。

(愛媛県内にてインタビューに応じる松本さん)

温暖化によってアラスカの自然が急激に損なわれつつある

アラスカの“手つかずの自然”に魅了された。春は、ツンドラ。冬は氷河の原野に身を置き、アラスカに生息する動物や植物、雪山やオーロラを20年近く撮り続けてきた。最初にアラスカを訪れたのは1994年。その頃は気候変動や環境問題は今のように深刻ではなかった。ここ数年で、急激に環境の変化を感じると松本さんは明かした。

松本さんが撮影するにあたって特別な場所があった。北米大陸最高峰のデナリ山(標高6190メートル)の全貌を臨むことができる絶好のスポットだ。通常は他の山々にはばまれて視界を遮られてしまうのに、その場所だけ不思議と視界が開けて、裾野から頂までデナリ山の全体を見晴らせる。そしてそのスポットなら、雄大にそびえるデナリ山とオーロラを一緒に撮ることができるのだ。

しかしその場所へ行くことが、もはや叶わなくなってしまったという。

なぜか。氷河の氷が解け、表面がでこぼこと穴だらけになってしまったために、小型飛行機が着氷できなくなったのだ。ずっと、何度でも写真を撮りたい場所だったのに、もう二度とそこへ行くことができない。「ものすごく悲しいです」と松本さんの表情が曇った。

(アラスカの氷河 / Unsplash)

(アラスカの氷河 / Unsplash)

気候変動が、人のくらしや生物多様性をも脅かす

- 動物たちも温暖化の最前線にたたされて苦しんでいる

気候変動による動物たちへの影響として最も深刻なのは、彼らの食べ物が食べられなくなる事態だ。

たとえばカリブー(北米におけるトナカイの呼称)が常食とするのはコケ類だ。通常は地表を覆っている雪を取り除いて食べていたのだが、温暖化によって雪にならずに雨が降ってしまうと、その雨が硬い氷となって地表を覆い、コケ類も氷に閉じ込められてしまう。

(ツンドラに生息する野生のカリブー / PIXTA)

ザトウクジラは、夏になるとアラスカ南東部に帰ってくるのが常だった。海水の温度が上昇したために、エサとなるプランクトンが生息できなくなった。これによりザトウクジラも新しいエサを求めて違う海へと渡るようになり、かつては何十頭ものザトウクジラの群れがアラスカの海に来ていたのに、今では驚くほど姿を見なくなったという。

(ザトウクジラ / Unsplash )

- くらしや経済にも深刻な影響

アラスカの主要な名産品である鮭(サーモン)へも、気候変動は大きなダメージを及ぼす。温暖化によって雨量が増加すれば川の水位もあがり、鮭がアラスカの川へ戻ってこられなくなるのだ。

経済的な影響だけではない。アラスカに暮らす人々の暮らしにも温暖化は牙をむく。

住民たちが生活を営む村が次々と失われつつあるのだ。住む人が他の土地へ流出するためではなく、物理的にそこで暮らすことができなくなってきている。

「永久凍土」が温暖化によって解けはじめ、地盤が緩くなる。そこに波が打ちよせると、やわらかくなった土地が削られていくのだという。そして1年間で削られる地表は20~30メートルにも及ぶ。それによって海沿いに建てられた家が崩れていくのを目の当たりにした。

あまりにも地盤沈下や土地の消失が深刻なエリアでは、村ごと移住したというケースもあったというが、引っ越しにかかる費用やインフラの整備への負荷が莫大すぎるため、多くの場合は岩で波をくいとめるなどの応急処置にとどまらざるを得ず、根本的な解決ができないまま十何年も危険な状態で住み続けなければならない。

「彼らは自然に生かされていることを知り、自然に敬意をはらい、自然と共存してきた人たちなんです。環境破壊には関与していない。そんな彼らが気候変動の被害を真っ先にこうむっていて、生活が脅かされている。そしてそれに自分自身が少なからず加担してしまっている事実を本当に苦しく思います」と松本さんの声に力がこもる。

極限の環境で、「どう生きるか」に向き合う

- アラスカで自然の写真を撮ることに決めたきっかけ

撮りたい写真を撮るために、松本さんは自らを過酷な環境下に身を置くことを辞さない。

氷河の上、無音で、マイナス50℃にもなるという極寒。限られた食べ物と必要最低限の明かりと暖。完全にひとりきり。そんな場所でそんな状況で、頭に去来するのはどのような想いや考えなのだろうか?

「ひろい氷河につくった雪のかまくらの中では、ふだんの生活では考えないようなことを考えます」と松本さんは言う。

「もともとアラスカで写真を撮ると決める以前、将来について、すごく深く考える時期があったんです。何をしたらいいのか、何のために生きていくのかをずっと考えていて。答えがみつからないのに、なあなあで生きていくのが嫌でした。

自分はきっと自然に興味があるんだろうな、という素地は感じていて。それに加えて、あたたかいところよりも寒い場所の方が自分は好きだったんですよね。澄みきった透明感、ピュアな感じがするところに惹かれます。」

まるでパズルのピースがひとつひとつ組み合わさっていくみたいに、深く悩み思考する過程のなかで、松本さんがアラスカに出会う道筋がつくられていったのかもしれない。

「なぜアラスカだったのかという直接的なきっかけとしては、写真家の星野道夫さんの写真集を見てアラスカに魅了された、ということになるんでしょうけれど、それを見たからというよりも、そこに至るまでにものすごく深く悩んだり考えたりしたからこそ、その写真集を見た時に啓示と感じられたんじゃないかなと自分でも感じています。」

(画像出典:松本紀生『DEEP ALASKA』表紙, インプレスブックス , 2017年)

(画像出典:松本紀生『DEEP ALASKA』写真集より, インプレスブックス , 2017年)

- 他の場所を撮りたいとは思わない

アラスカ以外の自然を撮ろうと思ったことはないか、と訊くと「ありません」と即答する。

「同じものを撮っても、驚くほど毎回ちがうものが撮れる。撮るたびに変化があって、既に撮ったことがある場所やものでもそうなのだから、この上さらに、まだ撮ったことがないものがたくさんある。一生をかけても撮りきれないと思っています。」

子どもたちにむけて「伝える活動」フォトライブを開催

- その人にとっての「大切なこと」を感じてほしい

1年の約半分をアラスカで過ごす松本さんだが、日本では自身の出身地でもある愛媛県が活動の拠点となる。日本にいる間は、愛媛県をはじめ全国の学校を訪れて、小学校、中学校、高校、大学と、それぞれの年代の子ども(若者)たちに向けて、アラスカの自然を伝えるフォトライブを開催している。

小学生は動物の動きや自然の美しさを素直に感じて楽しむ様子がうかがえるが、中学生や高校生になると、環境問題を自分ゴトとして捉えていると感じられる感想が多く寄せられるという。

「アラスカにはどんな体験があるか? アラスカへ行くにはどんな準備をしたらいいか? といった質問を受けると、自分の写真と聞いてくれた子どもたちの間に何らかの共鳴が起こって、アラスカへ行って何かを感じたいと思ってもらえたのかな、と。そういうときは嬉しくなりますね」松本さんの顔がやさしくほころぶ。

松本さんの写真を通じて、どんなことを伝えたいですか? という問いに対しても、松本氏の答えは明快だ。

「僕から特別に“これを伝えたい”という想いはありません。写真を見てくれる人がそれぞれに、その人にとって大切なことを感じてくれたらそれでいいと思っています。」写真は、表現する媒体(メディア)の一部であると同時に、自分の内面を映しだす鏡のようでもあるのかもしれない。

- 気候危機について語る資格がなくても、できることを考える

しかしフォトライブの場で、アラスカの自然や環境、そこに暮らす人々の暮らしが破壊され、失われつつあるという危機を伝えることに対して、松本さんはこれまでは消極的だったという。

「自分には、気候危機について語る資格がないと思ってきました。毎日の生活のなかで、PCも使うし、車も運転するし、飛行機にも乗る。そういう罪悪感みたいなものがずっと足かせになっていました。自分のことを棚に上げて温暖化や気候危機について話すのはイヤだなと思っていました。」

でも、ほんの数年でアラスカの自然や、そこに住む人々のくらしが壊れていく様子を、ただ黙って見過ごすことができない。そんな想いが強くなり、2021年からはフォトライブでも気候危機や温暖化の影響について伝えはじめた。

「今でも後ろめたい気持ちがないと言えば嘘になります。でも、個人レベルでイヤだとか、もうそんなことを言ってる場合じゃないという危機感も強く感じていて。いま何か、できることを行動していかないと、ほんとうに手遅れになってしまう。それを止めるために、僕にできることは、まず伝えることだと思いました。」

(アラスカ渡航を間近に控え、アラスカの自然への思いを語る松本さん)

- どう撮るか、どう生きるか、を大事にしたい

自分にとって大切なのは写真そのものではなく、プロセスなのだと松本さんは言う。

どれほどきれいな写真が撮れたか、ということよりも、その写真を「どう撮ったか」がとても重要な意味を持つ。だから、松本氏は氷河のうえでキャンプをし、撮りたいものだけを追い求めるのだ。

「アラスカは観光地としても有名で人気なので、そういう場所へ行けば、山もオーロラも動植物もきれいなものが撮れるんです。でも、僕はそうしない。それでは意味がないから。大げさに聞こえるかもしれないですが、どう撮るかということは、どう生きるかということイコールではないかと思うのです。」

50日間のキャンプでオーロラがまったく撮れないこともある。それでも過程や、そこで過ごす時間を充実させていれば自分の生き方に納得ができるのだと松本さんは語った。

- 知ることによって行動しよう思える、そういう人が増えてくれば少しずつ変化が生まれる

かつて松本さんが「何のために生きるのか」「何をしたらいいのか」と真剣に悩み考えた先にアラスカと出会ったように、答えや正解のない問題であっても、そこから逃げずに真摯に向き合い、考え抜くこと。そこから見えてくるであろう何らかの思いを行動へつなげること。社会や環境は、そういったことの積み重ねから、よりよい方向へ変化していくはずだ。

自分自身や身近な人のことだけを想うのではなく、遠くにいる人も、人だけでなく動物や自然もみんなで共生し、幸せになれる方法を求めていく。

理想的に響きすぎるだろうか。けれどもそれを真剣に望み、目指していく姿勢がなければ、ただなし崩しに大切なものがみるみるうちに失われていくことは間違いない現実なのだ。

「自分にとって大切なことを感じてほしい」という松本さんのメッセージに、何を想うか。

守りたいもの。一生をかけて愛し続けたいもの。それがたとえ何であろうとも、どこにあろうとも、「環境」なしには存続しえないのは自明だ。

私たちも環境の一部であり、よくも悪くも、相互に影響を及ぼし合いながらしか生きていかれない。私たちは自然から恩恵も脅威もこうむるが、それはどちらも私たちの選択と行動に密接に結びついている。

美しい自然の風景に感動し、自然と一体になれる心地よさを失いたくない。松本さんの写真を見ていると率直にそんな想いが湧いてくる。では、その想いを出発点にして、私たちは何ができるのか。松本さんの写真のひとつひとつが、そんなことを問いかけてくるように感じられる。

【企画紹介】

ECCCAは愛媛県の地球温暖化防止活動推進センターとして、地域環境を入口としたサステナブルな想いと情報を地域に届けるWEBサイトの運用を行っています。株式会社YUIDEAは企業や団体のマーケティングコミュニケーションやサステナブル・ブランディング支援を行う一方で、オウンドメディアを運用しています。

相互のゆかりの地から繋がる「人・場所・産品・取り組み」などを取材し、環境や気候変動、サステナブルな観点からコンテンツとして紹介し合うことで、新たなつながりを生み、ひろげていく共創プロジェクトです。